Monumen Nasional | |

| Bangunan | |

|---|---|

| Letak | Jakarta Pusat, Indonesia |

| Pembangunan | |

| Dimulai | 17 Agustus 1961 |

| Selesai | 12 Juli 1975 |

| Dibuka | 12 Juli 1975 |

| Tinggi | 132 meter |

| Tim Perancang | |

| Arsitek | Frederich Silaban, R.M. Soedarsono |

Sejarah

Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Sukarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang.Pada tanggal 17 Agustus 1954 sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960 tapi sekali lagi tak satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Sukarno. Akan tetapi Sukarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara, terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil, dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Sukarno kemudian meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Soedarsono memasukkan angka 17, 8 dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945 memulai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ke dalam rancangan monumen itu.[1][2][3] Tugu Peringatan Nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan R. M. Soedarsono, mulai dibangun 17 Agustus 1961.

Pembangunan

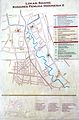

Pembangunan terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama, kurun 1961/1962 - 1964/1965 dimulai dengan dimulainya secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Sukarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi museum sejarah nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada bulan Maret 1962. Dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktober. Pembangunan obelisk kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) dan upaya kudeta, tahap ini sempat tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969-1976 dengan menambahkan diorama pada museum sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang menggenangi museum. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto.[4][5] Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Lapangan Monas mengalami lima kali penggantian nama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat taman, dua buah kolam dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berekreasi menikmati pemandangan Tugu Monas dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman.Rancang Bangun Monumen

Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi; Lingga dan Yoni. Tugu obelisk yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelisk adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari.[6] Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang "alu" dan "lesung", alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelisk di atas landasan persegi setinggi The 17 meter, pelataran cawan. Monumen ini dilapisi dengan marmer Italia.Kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya, terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pemahat Italia, Prof. Coberlato[7] sebagai sumbangan oleh Konsulat Jendral Honores, Dr Mario Bross di Indonesia. Pintu masuk Monas terdapat di taman Medan Merdeka Utara dekat patung Pangeran Diponegoro. Pintu masuk melalui terowongan yang berada 3 m di bawah taman dan jalan silang Monas inilah, pintu masuk pengunjung menuju tugu Monas. Loket tiket berada di ujung terowongan. Ketika pengunjung naik kembali ke permukaan tanah di sisi utara Monas, pengunjung dapat melanjutkan berkeliling melihat relief sejarah perjuangan Indonesia; masuk ke dalam museum sejarah nasional melalui pintu di sudut timur laut, atau langsung naik ke tengah menuju ruang kemerdekaan atau lift menuju pelataran puncak monumen.

Relief Sejarah Indonesia

Pada halaman luar mengelilingi monumen, pada tiap sudutnya terdapat relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara di masa lampau; menampilkan sejarah Singhasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia Merdeka pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul Revolusi dan Perang kemerdekaan Republik Indonesia, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam, sayang sekali beberapa patung dan arca mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis.

Museum Sejarah Nasional

Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar museum sejarah perjuangan nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter, dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa pra sejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimula dari sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia; mulai masa pra sejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional pra kemerdekaan melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan dan masa revolusi, hingga masa Orde Baru di masa pemerintahan Suharto.Ruang Kemerdekaan

Di bagian dalam cawan monumen terdapat Ruang Kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar di dari pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Diantaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas, dan bendera merah putih, dan dinding yang bertulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.[1][8]. Di dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional ini digunakan sebagai ruang tenang untuk mengheningkan cipta dan bermeditasi mengenang hakikat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Pintu mekanis ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton berlapis emas dihiasi ukiran bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan keabadian, serta bunga Teratai yang melambangkan kesucian. Pintu ini terletak pada dinding sisi barat tepat di tengah ruangan dan berlapis marmer hitam. Pintu ini dikenal dengan nama Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka seraya memperdengarkan lagu "Padamu Negeri" diikuti kemudian oleh rekaman suara Sukarno tengah membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pada sisi selatan terdapat patung Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia terbuat dari perunggu seberat 3,5 ton dan berlapis emas. Pada sisi timur terdapat tulisan naskah proklamasi berhuruf perunggu, seharusnya sisi ini menampilkan bendera yang paling suci dan dimuliakan Sang Saka Merah Putih, yang aslinya dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi karena kondisinya sudah semakin tua dan rapuh, bendera suci ini tidak dipamerkan. Sisi utara diding marmer hitam ini menampilkan kepulauan Nusantara berlapis emas, melambangkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelataran Puncak dan Api Kemerdekaan

Sebuah elevator (lift) pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah ke selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah kabupaten Bogor, Jawa Barat, arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil.Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 Kilogram. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kilogram[1], akan tetapi untuk menyambut perayaan setengah abad (50 tahun) kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang sehingga mencapai berat 50 kilogram lembaran emas.[9] Puncak tugu berupa "Api Nan Tak Kunjung Padam" yang bermakna agar Bangsa Indonesia senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Pelataran cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Pelataran cawan dapat dicapai melalui elevator ketika turun dari pelataran puncak, atau melalui tangga mencapai dasar cawan. Tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter, sedangkan rentang tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah 8 m (3 meter dibawah tanah ditambah 5 meter tangga menuju dasar cawan). Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar, berukuran 45 x 45 meter, semuanya merupakan pelestarian angka keramat Proklamasi Kemerdekaan RI (17-8-1945).

Galeri

Garuda Pancasila di dalam Ruang Kemerdekaan Monas. | Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disimpan di Ruang Kemerdekaan Monas. | Peta Nusantara berlapis emas di dalam Ruang Kemerdekaan. |